Die Alterung der Bevölkerung in Deutschland stellt das Land in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen: So könnten die Sozialversicherungsbeiträge schon im Jahr 2035 fast die Hälfte des Einkommens der Erwerbstätigen ausmachen. Ein Paket von Reformen ist notwendig – die neue Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, wo die Hebel angesetzt werden könnten.

„Wie bedrohlich die Situation ist, beweist der Blick auf die Finanzen: Derzeit machen die Beitragssätze der Sozialversicherungen 39,8 Prozent der beitragspflichten Einkommen aus. Ohne Reformen droht dieser Anteil bereits bis zum Jahr 2035 auf 47,9 Prozent zu steigen.“, so die Berechnungen einer Studie von Martin Werding, Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen der Ruhr-Universität Bochum, im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. „Mit dem jetzt beginnenden Übergang der Baby-Boomer-Generation in die Rente verschlechtert sich das Verhältnis von Beitragszahler und Rentner drastisch. Noch stehen 100 Menschen im erwerbsfähigen Alter etwa 35 Rentnern oder Pensionären gegenüber. Bis 2035 sind es bereits 48 Rentner auf 100 Erwerbstätige.“, so die Studie.

Beiträge, Arbeitskosten und Staatsverschuldung steigen

Laut Studie dürften wegen der höheren Abgaben die Bruttolöhne und damit die Arbeitskosten insgesamt stark steigen. Trotz zunehmenden Fachkräftemangels drohe dadurch eine sinkende Nachfrage nach vor allem ungelernten Arbeitskräften. Die Arbeitslosigkeit würde deutlich zunehmen und schon innerhalb der kommenden 15 Jahre die Arbeitslosenquote auf bis zu 8 Prozent steigen, mit der Folge sinkender Einnahmen für alle Zweige der Sozialversicherung.

Auch für die öffentlichen Haushalte, die wegen der Corona-Krise ohnehin stark belastet sind, hätte laut Studie die Alterung der Bevölkerung negative Folgen. Derzeit liege die Staatsverschuldung bei 66,7 Prozent des BIP. Statt nach dem jüngsten, krisenbedingten Anstieg wieder zurückzugehen, steige die Schuldenlast bis 2035 voraussichtlich auf 71,5 Prozent.

Die Alterung der Bevölkerung wird zu einer gefährlichen Belastungsprobe für Staatsfinanzen und Sozialsysteme. Die Veränderungen kommen schleichend und verschleiern den Zeitdruck für notwendige Reformen.

Andreas Esche, Wirtschaftsexperte der Bertelsmann Stiftung

Um diese Entwicklungen zumindest abzuschwächen, stehen laut der Studie mehrere Hebel zur Verfügung:

Der erste ist die Steigerung von Beschäftigung und Wachstum. Dafür müssten mehr Fachkräfte nach Deutschland kommen, zugleich müssten diese schneller integriert werden. Auch müsste Frauen der Zugang zum Arbeitsmarkt weiter erleichtert werden. Derzeit stecken Mütter zu oft in der Zweitverdienerfalle, weil die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder noch immer nicht ausreichen.

Die Anhebung des Renteneintrittsalters stellt einen weiteren Hebel dar, indem zumindest ein Teil der gestiegenen Lebenserwartung in eine verlängerte Erwerbsphase übersetzt wird. Eine bessere Bildung und eine Verbesserung des Gesundheitszustands könnten ebenfalls für mehr Wachstum sorgen. Eine steigende Geburtenrate wäre dagegen erst langfristig geeignet, die Einnahme-Ausgaben-Relation zu entspannen.

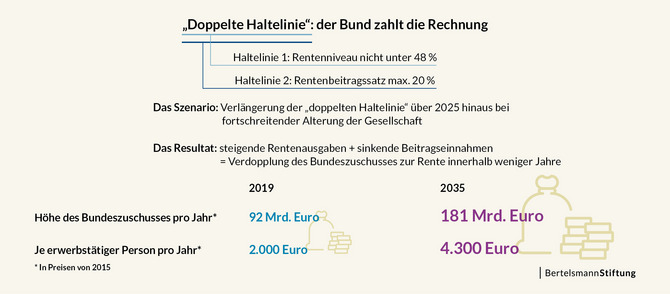

Die doppelte Haltelinie ist nicht zu halten

„Der Status Quo unseres Rentensystems ist laut Studie nicht nachhaltig. Derzeit gilt, dass das Rentenniveau bis 2025 bei mindestens 48 Prozent liegt und der Beitragssatz 20 Prozent nicht übersteigen darf. Bliebe diese Regelung dauerhaft erhalten, bedeutete dies für den Bund, dass er für massive Fehlbeträge in der gesetzlichen Rentenversicherung einstehen müsste. Die Bundesmittel müssten sich bereits bis zum Jahr 2035 von heute 2,9 Prozent des BIP bzw. 92,4 Milliarden Euro (2019, Euro-Beträge in Preisen von 2015) auf 4,9 Prozent des BIP bzw. knapp 181 Milliarden Euro nahezu verdoppeln. Jeder Erwerbstätige müsste dann 4.300 Euro allein zum Ausgleich der Rentendefizite zusätzlich erwirtschaften. Eine Alternative wäre, die Rente an die steigende Lebenserwartung anzupassen. Bei einer zu erwartenden Zunahme der Lebenserwartung um ein Jahr würden nach 2030 dann zwei Drittel des „gewonnenen“ Jahres der Erwerbsarbeit zugeschlagen und ein Drittel dem Rentenbezug.“

So bliebe das Verhältnis von Erwerbs- und Rentenbezugsphase laut Studie weitgehend konstant. Das Rentenniveau bliebe so bis nach 2060 bei über 45 Prozent, der Beitragssatz ließe sich bei rund 24 Prozent stabilisieren. Eine stabile, positive Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Produktivität würde dafür sorgen, dass die Renten absolut betrachtet in der Zukunft dennoch deutlich höher wären als heute.

„Keine Einzelreform wird reichen, notwendig ist ein aufeinander abgestimmtes Maßnahmenpaket zur Sicherung unseres Sozialstaats“, sagt Esche und weiter: „Akzeptanz wird dies nur dann finden, wenn die Lasten gemeinsam von allen Mitgliedern der Gesellschaft getragen werden.“

Bildquellen

- Alter, Seniorin, alte Frau: Free-Photos

- Doppelte Haltelinie: Bertelsmann Stiftung